La Central Agroandina del Perú: una singular experiencia para impulsar el cooperativismo vinculado a la agricultura familiar y la defensa de los recursos naturales

El cooperativismo en el Perú: una historia de luces y sombras

Aunque el cooperativismo es reconocido como una forma de colaboración mutua que permite a un grupo o colectivo de personas satisfacer determinadas necesidades y hasta fines de los años 80 tuvo una importante presencia en la vida socioeconómica del país, en las últimas décadas ha perdido mucho del brillo que logró alcanzar.

Son muchas las razones que pueden explicar que esta forma de gestión social de la propiedad tuviera un declive del que no termina de recuperarse. Sin duda la imposición a partir de 1990 del modelo neoliberal ha sido uno de los factores que afectaron el desarrollo del cooperativismo en nuestro país.

Por ello, es importante rescatar los diversos esfuerzos -algunos de ellos aislados y con escaso apoyo institucional- que se vienen dando en diversos rincones del país para visibilizar las formas de gestión cooperativa como una forma de impulsar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida sobre todo en la sociedad rural andina.

No por algo, hay estudios que sostienen que los fundamentos del cooperativismo en el Perú es posible encontrarlos todavía en las culturas preíncas y en el incario, cuando la economía estaba sustentada principalmente en el agro, en la tenencia colectiva de la tierra, así como el trabajo comunitario que se llegó a expresar en el Ayllu.

De allí la importancia de compartir la experiencia de la Central Agroandina del Perú, un esfuerzo conjunto de familias productoras de la agricultura familiar, comunidades campesinas altoandinas y asociaciones de productores que con el apoyo de diferentes instituciones nacionales y de la cooperación internacional vienen desde hace varios años demostrando los beneficios y las potencialidades del cooperativismo.

¿Cómo surge la Central Agroandina del Perú?

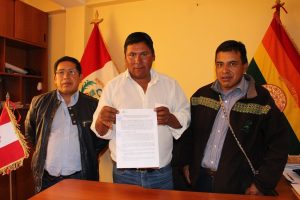

El pasado 27 de junio la Central Agroandina del Perú, CAAP, cumplió nueve años desde que fuera creada con la finalidad de fortalecer a sus socias u organizaciones de base y permitir el desarrollo económico comercial y cultural de sus asociados mediante el uso racional de los recursos naturales.

La CAAP tuvo como socias fundadoras a la Cooperativa Agro Industrial Cabana LTDA, COPAIN-CABANA, ubicada en la provincia de San Román en la región Puno; a la Cooperativa Agroindustrial Valle Sagrado LTDA, AGROVAS, del distrito y provincia de Calca, en la región Cusco; a la Asociación Central de Comunidades Campesinas de Ranracancha, ACCCR, en el distrito de Ranracancha, provincia de Chincheros, en la región Apurímac; y a la Cooperativa de Servicios Especiales de las Comunidades Campesinas de Chumbivilcas LTDA, en la provincia de Chumbivilcas, en la región Cusco.

Todas estas organizaciones cooperativas estaban conformadas por socios varones y mujeres, integrantes de familias campesinas que se dedican al cultivo y la producción de granos y otros cultivos andinos como la quinua, cañihua, kiwicha; a los que se suman otros productos como cebada, maíz, incluso papas nativas.

Tomando en cuenta los objetivos de la CAAP, de afianzar la gestión empresarial bajo un marco de competitividad aplicando los principios del cuidado del medio ambiente y criterios del comercio justo, algunas de estas asociaciones además de producir, también han avanzado hacia el acopio, procesamiento, distribución y comercialización de estos productos andinos.

A estas cuatro organizaciones, se han ido sumando otras como la Cooperativa de Servicios Especiales de Criadores de Camélidos Andinos de la Comunidad de Lagunillas, COOSECAL; y la Cooperativa Agropecuaria Industrial y Servicios Generales San Román LTDA, COPAISEG, también de la provincia de San Román, en Puno.

La riqueza de la experiencia de la CAAP

Es importante destacar que la CAAP al estar constituida por diversas asociaciones de base a las que presta diversos servicios, califica como una organización de segundo piso. Las asociaciones están conformadas por productores varones y mujeres de diversas comunidades campesinas dedicadas a la producción de granos andinos y otros productos como maíz, cebada, incluso crianzas andinas.

Hay que remarcar que estos productores conducen pequeñas parcelas que enfrentan las dificultades propias de una agricultura familiar marginada de las políticas públicas, carentes de apoyo tecnológico y con escasa ayuda para fortalecer sus capacidades productivas y organizativas. Una de las dificultades que afrontan estas familias es un proceso acelerado de degradación de sus recursos naturales sobre todo del suelo y la carencia de agua.

Hay que remarcar que estos productores conducen pequeñas parcelas que enfrentan las dificultades propias de una agricultura familiar marginada de las políticas públicas, carentes de apoyo tecnológico y con escasa ayuda para fortalecer sus capacidades productivas y organizativas. Una de las dificultades que afrontan estas familias es un proceso acelerado de degradación de sus recursos naturales sobre todo del suelo y la carencia de agua.

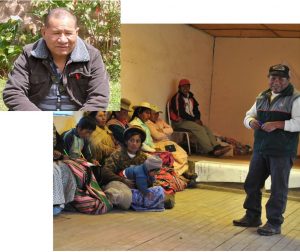

Pedro Lauracio Ticona, un experimentado profesional integrante del equipo técnico de la CAAP quien viene acompañando esta experiencia desde hace varios años, destaca que una de las fortalezas de este emprendimiento no solo radica en haber constituido una central que optimice las potencialidades del cooperativismo y asociativismo para brindar mejores oportunidades a las familias campesinas de mejorar sus ingresos, sino en el componente ambiental que incorporan en sus actividades.

Remarca que la CAAP acopia la producción de los socios, cuenta con plantas de procesamiento que les permite darles valor agregado a los granos andinos, buscar nuevos mercados no solo a nivel nacional sino también en el ámbito internacional, así como promover la certificación de sus productos, crear y posicionar marcar colectivas; acciones que serían más complicadas si se quisiera hacer de manera individual por parte de las familias productoras.

Con relación a la transformación, el técnico de la CAAP especifica que a través de las plantas con que cuentan se ha llegado a un nivel de procesamiento primario de los granos andinos que les permite producir diversas harinas, hojuelas de quinua, quinua perlada, morón de trigo y cebada, crema de tarwi y alverjas, entre otras. En este rubro, uno de los retos futuros es avanzar hacia un procesamiento secundario que permita producir otros alimentos que tienen gran demanda en el mercado regional y nacional como los fideos, pastas, entre otros, señala Pedro Lauracio.

En todo este proceso de transformación las unidades socias de la CAAP vienen utilizando tecnologías intermedias que les permite mejorar su productividad, así como incorporar y capacitar a los productores en el uso de tecnologías productivas para mejorar el manejo de los cultivos, así como el uso de semillas certificadas que se adquieren en unidades de investigación como las de la Universidad Agraria La Molina.

El mejoramiento tecnológico va de la mano con el proceso de fortalecimiento de capacidades de los productores de la agricultura familiar, que forma parte también de las acciones que impulsa la CAAP como un servicio a través de cursos y talleres de capacitación y el acompañamiento tecnológico o asistencia técnica en los propios campos de cultivo.

Aparte de estos aspectos, hay otros que son muy importantes y están contenidos en los objetivos de la CAAP y tienen que ver con el cuidado de los recursos naturales y el medioambiente.

Las familias son conscientes que existe una degradación de los recursos naturales sobre todo de los suelos, por ello, también desde el equipo técnico de la CAAP se impulsan acciones hacia prácticas agroecológicas, lo cual permite impulsar la certificación orgánica tanto de la parcela como de los productos, remarca Pedro Lauracio.

Para ello, a través de la capacitación y la sensibilización se impulsan procesos de transición hacia prácticas agroecológicas y ambientalmente sustentables en el manejo del agua, los suelos y los propios cultivos que cuentan con certificación orgánica tanto de los productos como de las propias parcelas. En este aspecto que involucra el cuidado medioambiental y el enfoque agroecológico está uno de los retos más fuertes que se requiere ir profundizando.

Hay otros dos aspectos que es importante destacar y están relacionados con la calidad de los productos que se procesan en las diferentes plantas con que cuentan las socias de la CAAP. El primero tiene que ver con la aplicación de programas de Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos, BPM; el Programa de Higiene y Saneamiento, PHS; y el sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, HACCP.

El otro aspecto tiene que ver con los avances que vienen haciendo para lograr que los procesos de calidad que se aplican permitan en un futuro cercano implementar el programa completo de gestión de calidad ISO. Todos estos avances en materia de calidad de los productos que se procesan y comercializan han permitido que la mayor parte de estos cuenten con registros sanitarios.

El soporte y el rol de los actores

La experiencia de la Central Agroandina del Perú, CAAP, se sustenta en la naturaleza de sus actores que surgen desde las bases mismas de la agricultura familiar y de las comunidades campesinas, que se transforman en entidades colectivas como asociaciones y pequeñas cooperativas para convertirse en una central que se amplía a diversas regiones de la zona andina de nuestro país.

A ellos, se suman también el apoyo que perciben de agentes externos e internos, tanto del ámbito público como los gobiernos locales y regionales, algunos programas públicos nacionales del gobierno central que buscan promocionar la producción y la comercialización de alimentos de la agricultura familiar; así como también del ámbito de la cooperación internacional.

Como bien lo explica Pedro Lauracio, los socios principales de las asociaciones comunales son las familias productoras de la agricultura familiar que desde sus pequeñas parcelas se dedican al cultivo de los granos andinos, cereales y otros cultivos. Estas asociaciones, que en algunos casos asumen formas cooperativas, se convierten en personas jurídicas que son las seis entidades socias que constituyen el soporte de una instancia mayor que es la Central Agroandina.

Es importante remarcar que socios como la COPAIN Cabana, está conformado por 500 productores mayoritariamente mujeres -350 mujeres y 150 varones- agrupados en 15 comités orgánicos productores de quinua. En el caso de la cooperativa AGROVAS del Cusco, cuentan con 564 socios entre varones y mujeres, quienes se dedican a la producción de maíz.

En lo que se refiere a la Asociación Central de Comunidades Campesinas de Ranracancha, ACCCR de Apurímac, cuenta con cinco comunidades como Occepata que tiene 122 socios; Ccenhua con 52 socios, Ranracancha con 720 socios, Huaribamba con 152 socios y Cconec Mollebamba con 110 socios, entre varones y mujeres.

Está también el caso de la COOSE de Chumbivilcas, en el Cusco, integrada por 28 comunidades de todos los ocho distritos del ámbito de la provincia Chumbivilcas, que en total suman más de 6 mil socios, de los cuales aproximadamente 4 mil son varones y más de 2 mil socias mujeres jefas de hogar.

Hay otros actores externos que vienen contribuyendo con la experiencia, como es el caso de gobiernos locales como la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas que durante varios años eligió a la COOSE CCCH como su principal proveedor para el programa del Vaso de Leche; o la Municipalidad Distrital de Ranracancha que se abastece de muchos de los productos que produce la ACCCR. También se cuenta con el apoyo de algunos programas descentralizados como Agroideas y Procompite que promueven los planes de negocios y brindan asistencia técnica.

De otro lado, hay que destacar también el apoyo de algunas entidades de la cooperación internacional que buscan promocionar las experiencias asociativas y cooperativas, como la institución SOSFAIM y el Consorcio de Cooperativas de Alemania, cuyo apoyo ha permitido instalar plantas de transformación de los granos andinos y cereales.

Finalmente, hay que señalar que otro actor clave en esta experiencia es el equipo técnico que acompaña desde las diferentes regiones el quehacer de los socios de la CAAP y que se encarga de la asistencia técnica y la capacitación, implementan un sistema de vigilancia y control a las parcelas y realizan el seguimiento permanente que garantiza la calidad de los productos orgánicos.

Perspectivas de la CAAP

Si bien la experiencia de la Central Agroandina del Perú ha permitido importantes avances como parte de los esfuerzos de contribuir a convertir la asociatividad y el cooperativismo como una opción válida y viable para el desarrollo integral y sostenible, son muchos aún los retos y desafíos que surgen en el horizonte.

A los beneficios que brinda a sus asociados ya sean las familias productoras como las entidades asociativas que la conforman y que se expresan en los procesos de fortalecimiento de capacidades, asistencia técnica, canales centralizados de acopio y comercialización, se suman el empoderamiento de las mujeres y la participación de los jóvenes, así como el enfoque agroecológico y ambiental para la preservación de los recursos naturales.

Sin embargo, para mejorar estos avances todavía quedan muchas tareas por delante, como potenciar la participación de las mujeres para que asuman cargos directivos e incluso procurar que desempeñen la presidencia de algunas de las asociaciones o cooperativas. En el caso de los jóvenes, se requiere incorporar este tema en los estatutos de manera que se les permita una participación más activa que incluya la toma de decisiones.

La ampliación del mercado interno tanto regional como nacional, así como continuar trabajando para tener una presencia constante y significativa en el complejo mercado internacional, es otro de los desafíos que tiene por delante la CAAP, y en esta tarea es muy importante el apoyo que se puede canalizar a través de la cooperación internacional.

Por ello, como bien lo remarca Pedro Lauracio, a través de todas estas mejoras en la gestión de la CAAP, en el incremento de la producción, en un adecuado manejo de los ecosistemas y de los recursos naturales, así como en la articulación del mercado y la potenciación de las capacidades humanas, la experiencia de la CAAP está demostrando que la asociatividad y el cooperativismo constituyen una real alternativa para impulsar el desarrollo del sector agrario y la agricultura familiar.